Sess. 3. 1. – Ulrika Stigsdotter – Architecture paysagère

Professeure à l’Université de Copenhague, Danemark

Architecte paysagiste, docteure du Département d’aménagement du territoire d’Alnarp de l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU). Elle a une formation en histoire de l’art, de l’Université de Lund.

Ulrika Stigsdotter, forte de 25 ans d’expérience dans la recherche sur la nature et la santé, insiste sur l’importance d’une approche interdisciplinaire pour concevoir des espaces verts bénéfiques à la santé. Elle souligne que le simple ajout de parcs ou d’infrastructures vertes ne suffit pas : il faut aussi encourager l’engagement des usagers pour obtenir de réels bénéfices sanitaires.

Elle définit le « Health Design » comme la conception consciente d’espaces verts visant des résultats de santé précis. Les espaces verts urbains peuvent atténuer des menaces environnementales, encourager l’activité physique, réduire le stress et favoriser la connexion sociale. Cependant, sans initiatives favorisant l’engagement, leur impact peut rester indifférent.

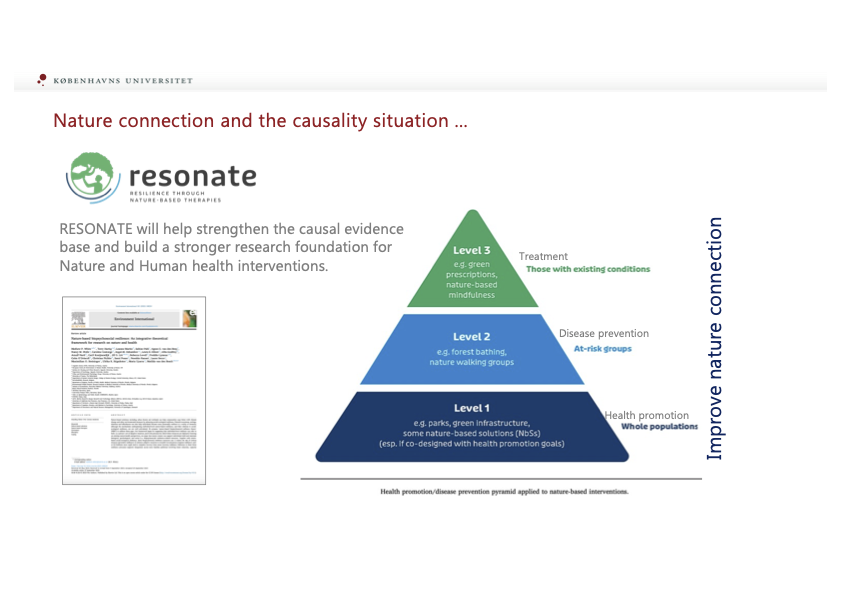

Ulrika Stigsdotter évoque le projet européen RESONATE, qui étudie comment différents types d’espaces verts peuvent promouvoir la santé à plusieurs niveaux, de la prévention au traitement. Elle insiste sur la nécessité de fonder les interventions sur des preuves scientifiques et d’évaluer systématiquement les résultats, notamment par des évaluations post-occupation.

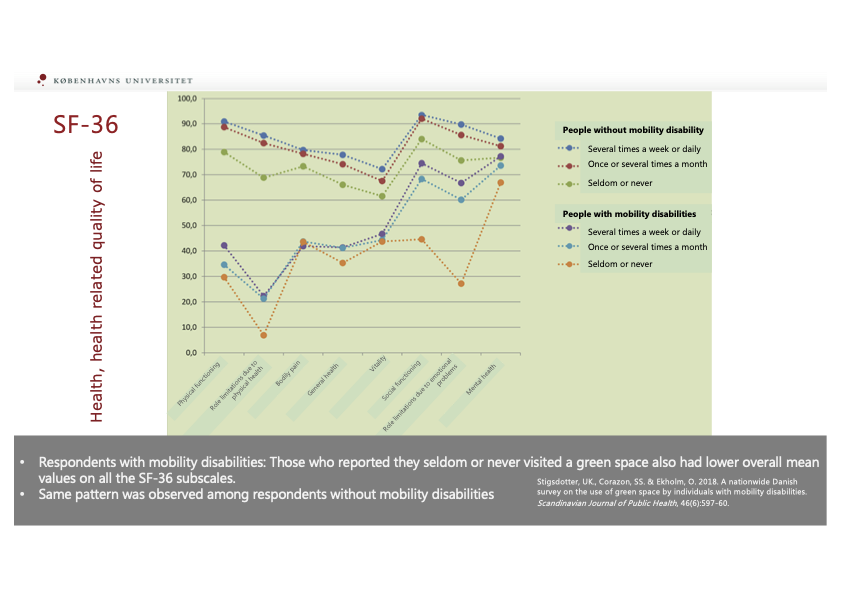

Elle met en garde contre les conceptions qui, mal adaptées, peuvent nuire aux usagers, citant l’exemple d’un jardin thérapeutique mal perçu par les patients. L’inclusion est un enjeu central : même les aménagements accessibles peuvent produire des effets inverses, renforçant le sentiment d’exclusion chez certains usagers, comme les personnes à mobilité réduite.

Enfin, elle rappelle que la qualité des espaces verts prime sur la quantité, et que la conception doit s’appuyer sur la compréhension fine des besoins et préférences des utilisateurs, en particulier les plus vulnérables. L’inclusion et l’évaluation continue sont essentielles pour que les espaces verts urbains contribuent réellement à la santé et au bien-être de tous.

Sess. 3. 2. – Zakaria Djabbara – Chercheur

Professeur agrégé à l’Université d’Aalborg

Chercheur dans le croisement de l’architecture et des neurosciences cognitives. Intérêt particulier

pour l’inférence active et l’énactivisme en tant que couplage à l’environnement.

Zakaria Djabbara, professeur associé et ancien graffeur, dirige le Brain–Body Architecture Research Group à Odense. Ce groupe de recherche se distingue par son approche expérimentale mêlant architecture, neurosciences et perception corporelle, à travers des outils d’imagerie mobile cerveau-corps.

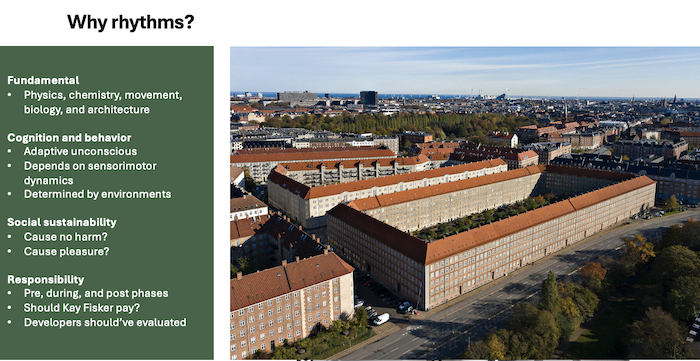

Il explique que notre compréhension du comportement humain face à l’environnement bâti est encore incomplète. L’objectif de ses recherches est de combler ce manque en étudiant, de manière scientifique, comment le cerveau et le corps réagissent à l’espace.

Ses travaux couvrent un large spectre :

- la perception sensorielle (lien entre vision et sensation thermique),

- la mémoire spatiale,

- la perception du temps en mouvement,

- et surtout les affordances, c’est-à-dire les possibilités d’action qu’un environnement offre à un individu selon sa perception et ses capacités.

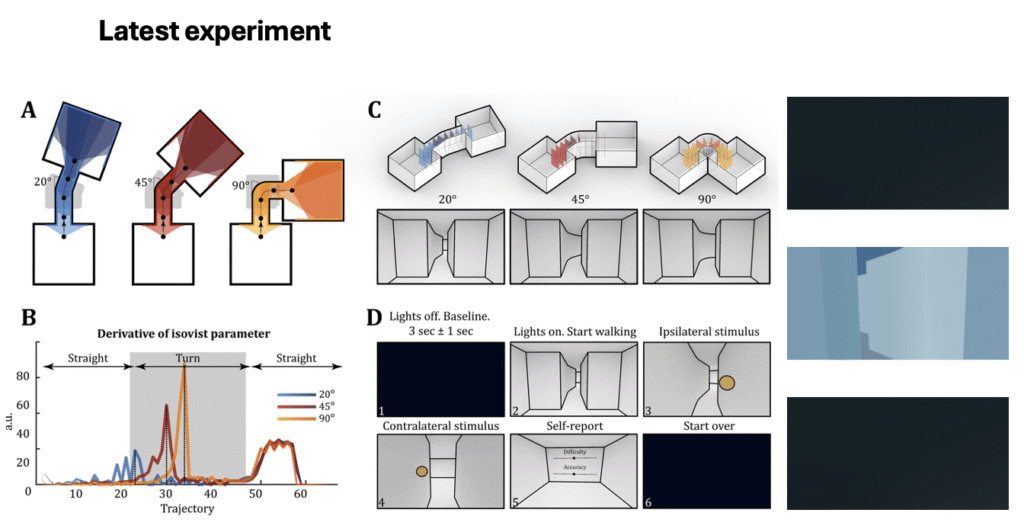

Grâce à des expériences menées en réalité virtuelle, l’équipe analyse en temps réel les réactions neuronales et corporelles face à des situations spatiales spécifiques — comme le fait de changer de direction en empruntant un angle de rue dans un environnement simulé.

Les résultats montrent que les virages à 90° génèrent une surcharge cognitive notable, ralentissant le temps de réaction, alors que les courbes plus douces sollicitent moins l’attention. Ces recherches démontrent que la forme et l’organisation de l’espace influencent directement la perception, la cognition et le comportement, avec des implications concrètes pour l’architecture, l’urbanisme, les transports et la conception des espaces de vie.

Sess. 3. 3. – Tamara Lungman – ISGlobal – Espagne

Docteure en biomédecine – Santé publique et environnementale

Etudie comment nos villes façonnent la santé humaine par le biais de l’urbanisme, des systèmes de transport et des infrastructures vertes. Son travail porte sur l’évaluation d’impact sur la santé en tant qu’outil permettant de faire le lien entre les données, les politiques et la pratique.

Tamara Lungman explique comment l’aménagement urbain influence directement la santé des populations. Elle insiste sur l’importance de dépasser les cloisonnements entre disciplines et institutions pour construire des villes plus durables et plus saines. Elle présente le cadre théorique reliant la conception urbaine (densité, accessibilité, espaces verts, etc.) aux comportements des habitants, qui influencent à leur tour l’exposition à des facteurs de risque comme la pollution, le bruit, la chaleur, le stress et l’activité physique. Ces expositions déterminent la morbidité et la mortalité prématurée, mais peuvent être modifiées par des politiques urbaines adaptées.

Son équipe utilise l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) pour quantifier les effets potentiels de politiques urbaines sur la santé publique, en s’appuyant sur des données épidémiologiques et scientifiques. L’objectif est de fournir aux décideurs des preuves concrètes pour maximiser les bénéfices et réduire les risques pour la santé.

Elle partage les résultats d’études menées dans près de 1 000 villes européennes, montrant que la pollution de l’air, le bruit et le manque d’espaces verts sont responsables d’un lourd fardeau de mortalité évitable. Par exemple, augmenter la couverture arborée à 30 % pourrait réduire significativement la mortalité liée à la chaleur. Un outil interactif en ligne permet de visualiser ces données par ville.

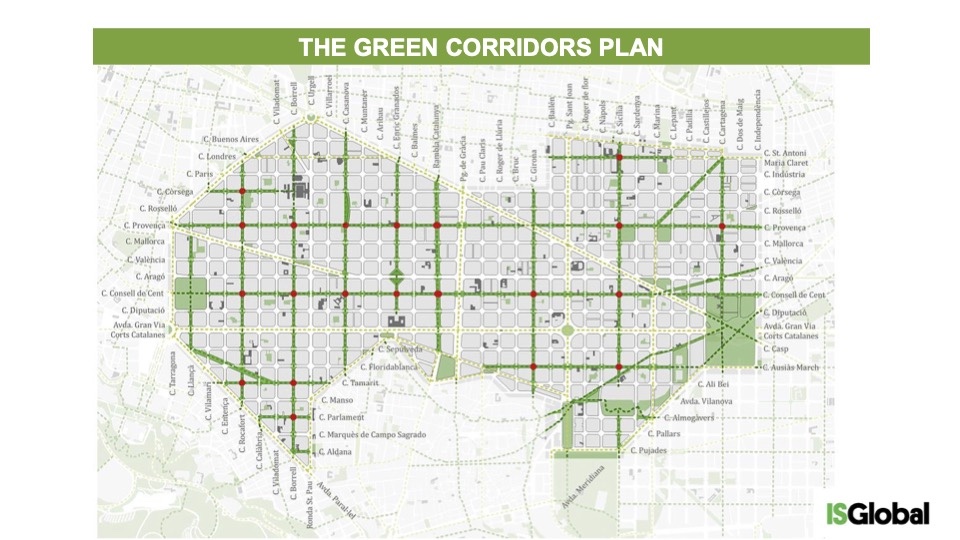

Tamara Lungman souligne que la forme urbaine joue un rôle clé : les villes compactes ont moins d’émissions de CO₂ par habitant, mais présentent plus de pollution et moins d’espaces verts. Elle insiste donc sur la nécessité d’intégrer davantage de nature dans les villes denses, via des solutions fondées sur la nature et une planification urbaine cohérente. Elle illustre ses propos avec le modèle des Superblocks et des corridors verts à Barcelone, qui ont permis de réduire la pollution, d’améliorer la santé mentale et d’éviter des décès prématurés. Cependant, elle note que la mise en œuvre à grande échelle a été freinée par des changements politiques et que ces projets ont surtout bénéficié à des quartiers favorisés, posant la question de l’équité.

Sess. 3. 4. – Jakob Norman-Hansen – Directeur de BLOXHUB

Global urban innovation, Danemark

Jakob est un connecteur de mondes – reliant les villes, les entreprises et les acteurs du changement aux innovateurs qui remodèlent la vie urbaine. Grâce à des dialogues mondiaux et à des pratiques exemplaires d’inspiration nordique, il contribue à susciter une nouvelle réflexion sur ce que peuvent être les villes : non seulement vivables, mais aussi régénératrices, résilientes et profondément humaines.

Jakob Norman-Hansen commence par souligner l’approche holistique de BLOXHUB en matière de développement urbain, insistant sur l’importance d’intégrer santé, mobilité, durabilité et construction dans une vision systémique des villes.

Le cœur de son intervention porte sur la solitude urbaine, qu’il distingue de l’isolement social. Il explique que la solitude est un état d’esprit influencé par l’environnement urbain et que le développement des villes peut jouer un rôle clé dans sa réduction. Il cite un rapport de l’OMS qui qualifie la solitude de problème mondial majeur.

Jakob présente le projet « The Paradox of Proximity », une publication internationale qui explore la solitude urbaine à travers différents contextes culturels (Japon, Danemark, Corée du Sud, etc.). Il insiste sur la nécessité d’apprendre des expériences variées et de ne pas considérer la solitude uniquement comme un problème de santé mentale, mais aussi comme un défi d’urbanisme et de société.

Il donne des exemples concrets d’interventions urbaines favorisant le lien social. Enfin, il souligne le rôle de la nature dans la réduction de la solitude, expliquant que le sentiment d’appartenance peut aussi naître dans des environnements naturels, même en l’absence d’autres personnes. Il conclut en invitant les participants à collaborer autour de ces enjeux pour construire un réseau mondial et des villes plus humaines et connectées.

Sess. 3. Panel – DISCUSSION EN GROUPE – Clôture par la Présidente

À quoi ressemble un environnement urbain favorable à la santé ?

Modérateur : Mark Isitt

Panélistes : tous les intervenants et micro ouvert à l’auditoire.

Fernando Nunes da Silva, Professeur d’Urbanisme, Lisbonne.

Les intervenants soulignent que l’espace physique (espaces verts, quartiers, etc.) influence fortement le comportement et le bien-être, mais que les facteurs sociaux et culturels sont tout aussi déterminants, notamment le patrimoine social, la solidarité et le sentiment d’appartenance, qui se sont révélés essentiels pendant la pandémie.

La discussion met en avant l’importance de la diversité des approches selon les contextes culturels et géographiques, et la nécessité d’intégrer la participation citoyenne sans négliger l’expertise scientifique et les données probantes dans la prise de décision.

Les intervenants abordent aussi les défis de la mesure de l’impact des espaces naturels sur la santé, évoquant des méthodes scientifiques complexes (tests de stress, mesures physiologiques) et la difficulté de concevoir des espaces qui répondent réellement aux besoins des usagers.

Enfin, le panel discute des enjeux d’équité dans les interventions urbaines : les investissements dans les espaces verts profitent souvent aux quartiers les plus riches, tandis que les populations défavorisées restent marginalisées.

En conclusion, les participants insistent sur l’importance de la mise en œuvre concrète des connaissances, de la collaboration entre disciplines et de l’adaptation des solutions aux réalités locales pour améliorer la santé urbaine

Mot de conclusion de Helle Juul – Présidente de l’INTA

Je viens de chercher sur Google la définition de la santé de l’Organisation mondiale de la santé. On peut y lire : « Un état de bien-être physique, mental et social complet – pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité. »

Oui, je ne suis pas tout à fait sûr d’être tout à fait d’accord, parce que je ne pense pas que ce soit si simple.

Lorsque j’ai travaillé sur ces trois thèmes et que j’ai sélectionné tous ces conférenciers fantastiques, il est devenu clair à quel point ce sujet est diversifié et complexe. Et je pense que nous avons tous beaucoup à ramener à la maison et à réfléchir – c’est certain.

J’aimerais citer Paul Valéry, qui a dit un jour : « L’avenir n’est plus ce qu’il était. » J’ai toujours aimé cette citation, et après aujourd’hui, je pense qu’elle est plus vraie que jamais.

Nous avons passé de nombreuses années à travailler sur l’idée d’une future culture de la santé urbaine, et je vous promets que la prochaine fois, j’en parlerai beaucoup plus – parce que cela vaut vraiment la peine d’être exploré en profondeur.

Permettez-moi donc de dire merci à tous ceux qui ont participé aux panels et aux débats, et surtout à Mark Isitt.

Enfin, si vous avez des commentaires, des idées ou des projets pilotes auxquels vous pensez que l’INTA pourrait participer, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions très heureux de collaborer et de poursuivre ce dialogue. Alors, merci beaucoup à tout le monde – pour tout – et merci aussi à Bloxhub, car c’est vraiment un endroit merveilleux.